|

|

|

|

Luís Filipe Silva - Crítica | 01 Fev 2010

A primeira edição portuguesa do famoso clássico de Frank Herbert, Dune, começa assim:

Ultrapassado um ponto crítico dentro de um espaço finito, a liberdade diminui ao se aumentar a quantidade. Isto tanto se aplica aos humanos no espaço finito de um ecossistema planetário como às moléculas de gás no interior de um recipiente fechado. A questão humana traduz-se em perguntar, não qual o número de possíveis sobreviventes dentro do sistema, mas que tipo de existência resta para os que conseguem sobreviver.

Não se tratava da abertura do romance tal como pretendido pelo autor, mas da introdução aos extensos apêndices que pretendiam explicar a história e ecologia daquele planeta árido e inóspito, tão fulcral para a continuidade do império galáctico – introdução que, na versão portuguesa, foi colocada no início do livro, numa original decisão da editora. Esta epígrafe é, contudo, tão reveladora da intenção do romance que influenciou definitivamente a minha experiência de leitura, e estou em crer, de qualquer leitor que se depare com o romance pela primeira vez naquela edição.

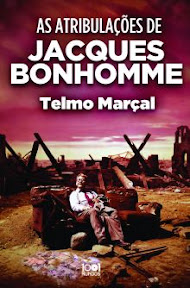

Que tenha sido esta passagem a que se destacou na minha mente para vos apresentar o primeiro livro de Telmo Marçal é testemunho da força da obra que têm entre mãos.

Não se lê propriamente o livro que têm entre mãos, mas mergulha-se nele. Um parágrafo, uma página, e estamos cercados pela sua forma própria de ser, pela visão particular do mundo e da raça humana. Mergulhamos descontraidamente, e logo percebemos a insensatez da nossa postura. Esta não é uma obra redentora. Não nos dá a mão e nos acompanha pelos becos escuros, pelo vale da dor, qual guardião que protege a nossa fragilidade. Ao entrarmos na primeira página descobrimo-nos na jaula da fera encurralada – e depois não podemos voltar atrás.

A verdade é que não vamos querer voltar atrás. O primeiro contacto com a prosa eficiente e económica, directa, de Telmo Marçal introduz-nos de forma imediata nas regras do mundo em que viemos cair. Estamos realmente na jaula da fera encurralada, mas eis que, afinal, somos nós essa fera.

O facto de sobrevivermos ao embate é prova da autoridade da voz literária deste autor.

Há, no entanto, um motivo legítimo para entrarmos assim incautos: não temos por hábito encontrar este tipo de prosa, esta forma de pensar o mundo, na nossa literatura portuguesa. Somos uma cultura de brandos costumes, nas letras e, aparentemente, em tudo o que demais fazemos – excepto, talvez, quando nos encontramos embriagados pelo desporto nacional de criticar o feito alheio. Somos exímios nas cantigas de escárnio e maldizer. Somos perfeitos na caricatura mordaz. Mas quando se trata de construir mundos racionais, ainda que fechados e claustrofóbicos como os que aqui encontrarão, de imaginar uma alternativa ao nosso presente ou mesmo ao passado histórico idolatrado por este povo (ainda que não passe de uma versão expurgada dos pecados cometidos), quando, afinal, nos negam o romance das coisas, não temos grande experiência.

A nossa ficção científica, quando se manifesta, apropria-se normalmente de universos alheios que encontra nas leituras dos romances estrangeiros; quando em raras ocasiões se aventura no caminho da especulação social, fá-lo timidamente ou assente em abordagens subjectivas ou puramente pessoais. Procura-se então o conforto da Utopia – em AD 2230 (1938), Amílcar de Mascarenhas presenteia-nos com um Portugal puro, porque, num planeta em que as mulheres detém os assentos de poder, o nosso país mantém-se casto e firme ao assegurar a governação pelos homens; além do facto de essas serem mulheres que fumam e procuram sexo livre, numa clara ameaça à moral das boas famílias que sempre foi estandarte do Estado Novo – ou a ligeireza do Humor – como em Euronovela (1999) de Miguel Vale de Almeida, que satiriza de forma divertida um eventual descalabro étnico da União Europeia.

Talvez a primeira distopia da ficção científica nacional tenha surgido, inadvertidamente mascarada com as vestes da utopia, em Mensageiro do Espaço de Luís de Mesquita (1957), uma descrição com laivos amadores da visita de um extraterrestre ao nosso planeta (a qual teria obviamente de começar pelo nosso país...) com uma missão de paz e bem-aventurança entre os homens: acabar definitivamente com a guerra; tão empenhados estão os extraterrestres nesta demanda que apontam contra a humanidade o seu poderio militar, prometendo destruir o planeta se, ao final de 24 horas, todas as nações terrestres não tiverem assinado um tratado de armistício global. Refira-se que este ultimato é narrado sem um único vestigio de sorriso...

Como em tudo, há excepções, e é na ficção de João Barreiros que vamos encontrar uma integração quase perfeita entre os temas da ficção científica e os maneirismos habituais pelos quais caracterizamos o «ser-se português». Barreiros poderia ser considerado, desta forma, o precursor literário da abordagem de Telmo Marçal – mas com uma diferença importante: se em João Barreiros o humor é usado como elemento redentor da crueza das situações em que os seus personagens se vêem colocados, em Telmo Marçal a opressão é total, implacável, e não há forma de escapaz à intensidade com que o momento presente nos impede de olhar para o futuro e nos força a sobreviver, a não ser pela ocasional ironia das circunstâncias.

Mergulhámos num mundo de feras à solta e é uma viagem fascinante.

Ao ser composto por contos, e não por uma visão única, conseguimos regressar em busca da ansiada golfada de ar. Voltamos ao conforto do lar, à normalidade de uma esplanada. Existe paz em nosso redor. Sentimo-nos seguros no nosso espaço urbano de mundo ocidental. Há que voltar a acreditar no espírito humano. Há que recuperar a empatia pelo próximo. Há que ter esperança.

Sabemos, no entanto, que vamos querer mergulhar mais uma vez. Vamos querer regressar à imersão completa e perfeita de uma brutal forma de existir que, pressentimos, poderia substituir a nossa já amanhã. Desconfiamos que a civilização do respeito mútuo está presa por fios e não resistiria à privação permanente daquilo que nos sustenta: as fontes de energia, a produção alimentar, a democracia. Vamos querer descobrir mais sobre esse mundo que se encontra do outro lado desta redoma frágil que temos vindo a edificar nas últimas décadas.

Mergulhamos novamente, mas vamos com o peito cheio de ar. Desta vez, estamos preparados.

Uma última observação, antes de dar a palavra ao autor, a respeito do enquadramento possível destes contos, na sua maioria, como pertencentes ao género da ficção científica – enquadramento este que a deslocalização dos mesmos a nível do tempo e do espaço parece implicar de imediato. As histórias ocorrem em ano e parte incertas (algumas em possíveis futuros, outras em presentes alternativos, outras talvez no nosso próprio presente – e num outro país cheio de semelhanças com um que nos é familiar, ou então ao lado da nossa casa), e estou em crer que não poderiam ocorrer de outra forma.

A sensação de no-time, no-place não surge apenas como um artifício literário, mas como uma necessidade. Sem dúvida que contribui muito para o efeito dos contos. Atribuir-lhes uma data e uma referenciação geográfica seria retirar-lhes a universalidade das observações – tornando-as em críticas a algo muito particular, colocando o autor e o texto numa das margens do rio da demagogia. Assim, ao invés de apontarem o dedo a alguém em particular, apontam o dedo a todos, e o que poderia ser interpretado como crítica resulta efectivamente como aviso.

No que lemos, encontramos o espelho de nós próprios. E é então que percebemos: não estamos a habitar o corpo da fera, o mundo da fera.

É a fera que habita dentro de nós.

Sempre aqui esteve.

Aguarda apenas o momento certo para acordar.

Página 1 de 1

Folhear

Autor:

Luís Filipe Silva